山の自然学現地講座/2021年4月28日~29日

東海丘陵要素植物の自生地観察

山の自然学クラブでは、2021年4月28日から4月29日 愛知県~長野県の東海丘陵要素植物の自生地を観察する現地講座を実施しました。

参加者のみなさん 石井誠治さんと一緒にいくつかの自生地を観察しました。キーワードは水、地形、地質、そして人の生活との関わり などであったかなと思います。

観察した自生地の写真何枚かは、4月30日のオンライン講座でさっそくみなさんにご覧頂きました。また、参加者のみなさんからの感想がフレッシュな実感がこもっていて楽しいなと思いました(笑)

雨も又よし、の観察となったのではないかと思います。

今回は多治見で集合。車でも電車でも集合しやすいので、と言う事情もありましたが、まずは虎渓山と土岐川の流れを見てから始めたい!!という主催者の意図もありまして;

虎渓山の庭園は自然の地形や基岩を活かしてつくられています。周辺には付加体を構成するチャートが分布していますが、ここではそのまま使われていますので、よく観察できます。

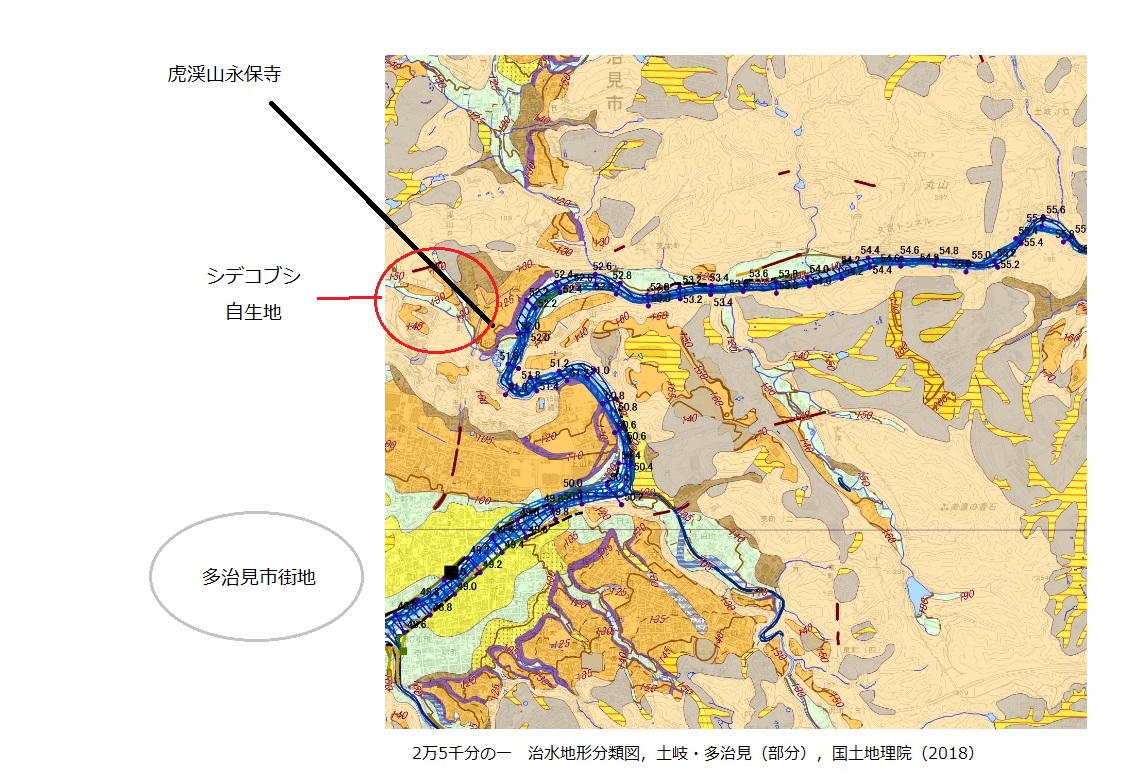

この池の水源になっている湿地がシデコブシの自生地として有名なところです。お花が咲いていないとわかりにくいのですが、丘陵の上にある駐車場から池の高さ、そして土岐川までみんなで歩きましたので地形は実感できたと思います。

東海丘陵要素植物は、このあたりでは「土岐砂礫層」が滞水層となって地下水が供給される湧水湿地で多く見られると言われています。伊勢湾の周りに広く分布する瀬戸層群の土岐口陶土層、その上部の土岐砂礫層からなる土地の様子を何カ所でも見ることができました。

今回の現地講座では県境をまたぐと庄内川となる土岐川の流れを多治見で見て、土岐市、瑞浪市、恵那市と東濃準平原の丘陵地を上流に遡っていくという趣向で始めました。

このように少し広く見ながら歩き回ると、長い歴史の中で小さい湧水地やその水源を 地域の人々が活用してきたこともよくわかります。中津川の自生地では何カ所もため池が作られ、その水を利用して水田が開発されてきた様子が観察できました。この最大の自生地の中には これから道路がひかれることになっているそうで、その予定についても伺いました。

2021年4月29日 飯田市山本の自生地をご案内いただく

29日は飯田市の「はなのき友の会」の所沢様、清水様にご案内いただきました。中津川の自生地も連れて行って下さったおかげでしっかりと観察することができました。地元の方にご案内頂かないととても行かれませんでした。貴重な自生地をご案内下さり、一日おつきあい下さって本当にありがたいです。感謝申し上げます。

友の会のみなさんは飯田市や阿智村など、いくつかの自生地をモニタリングしながら、保存、管理などの活動をされています。その中の自生地のひとつをご案内下さいました。ハナノキはお花が終わって、雌花が実の形になって赤く色づいています。日当たりがよいとより赤くなるそうです。

この場所も、岐阜県の自生地と同じように、砂礫が分布する立地になっていて、水の流れているところや周辺の水田でも花崗岩質の砂礫を観察することができました。

今回は自分たちだけではなかなか行くことのできない ヒトツバタゴ、ハナノキなどの自生地に行くことができ、いろいろな植物を間近に観察することができました。

ご案内下さった 所沢様、清水様 本当にありがとうございます。

また季節を変えてゆっくり歩いてみたいと思う、きれいな場所ばかりでした。落葉樹の明るい環境、しとしとと湧きだし、小さな流れを作る湧水がそんな気持ちにさせてくれるのかもしれません。